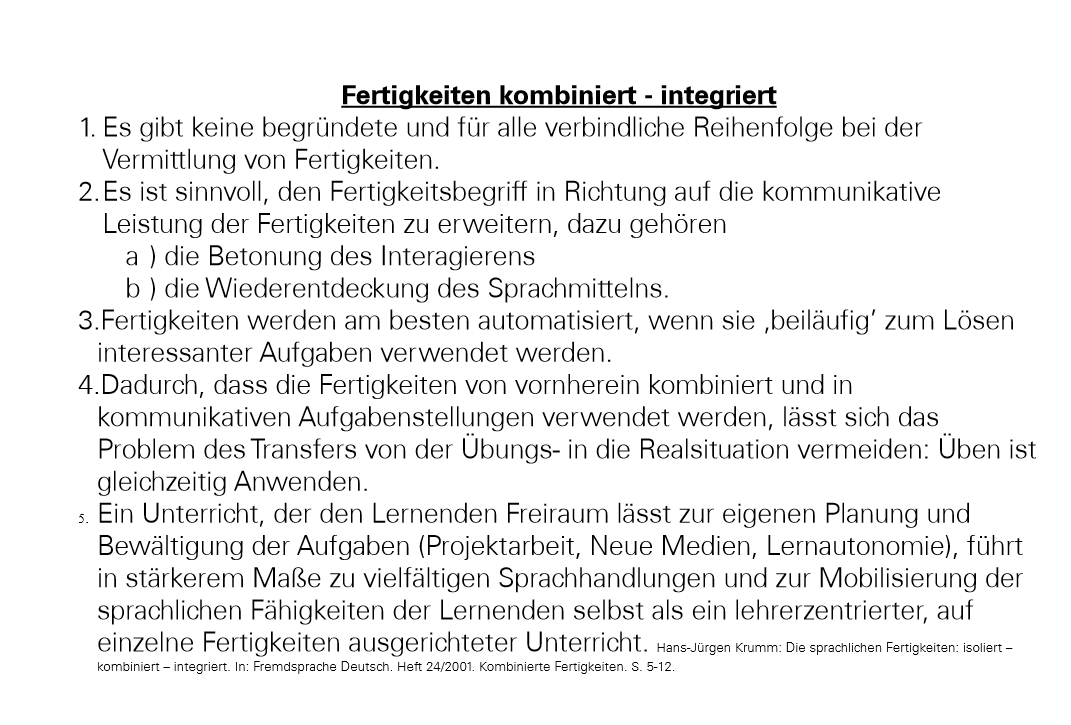

Diese 5 Punkte betrachte ich als die 5 wesentlichen Richtlinien um Unterricht zu planen und durchzuführen.

Diese 5 Punkte betrachte ich als die 5 wesentlichen Richtlinien um Unterricht zu planen und durchzuführen.

Im folgenden habe ich 4 Aufgaben zu dem Themenbereich "So isst Deutschland" erstellt und möchte nun reflektieren, warum ich die Aufgaben derart gestaltet habe, um verschiedene Fertigkeiten sinnvoll kombinieren zu können...

In Aufgabe 1 sollte es Ziel sein, darzustellen, wie ein typischer Restaurantbesuch in Deutschland abläuft. Dafür habe ich einen Dialog/Video von ausländischen Studierenden ausgewählt, die diese Situation ebenfalls im DaF-Unterricht ausgearbeitet und produziert haben. Das soll schlussendlich auch Ziel in meiner Unterrichtssequenz sein. Die Schüler_innen sollen nicht nur eine typische Situation beobachten können, sondern auch selber eine erarbeiten und zwar eine, bei der sie das gehörte/gesehene nicht nur kopieren, sondern kreativ darstellen können, was passiert, wenn ein Restaurantbesuch eben nicht immer so abläuft wie erwartet. Für mich ist es enorm wichtig, dass die Schüler_innen im Unterricht so viel wie möglich Sprechen und die Gelegenheit bekommen, selbständig Themen auszuarbeiten, ohne dass an jeder Stelle konkrete Vorgaben zum Vorgehen gemacht werden, sondern dass die Schüler_innen die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durch eigene Recherche und Kreativität zu erweitern. Während sie eine Alltagssituation praktisch nachstellen und herausarbeiten, müssen sie diverse Begriffe nachschlagen, können sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen und haben am Ende ein fertiges Produkt vorliegen, was sie selbst erarbeitet haben.

Ziel: gesprächstüchtiger Schüler

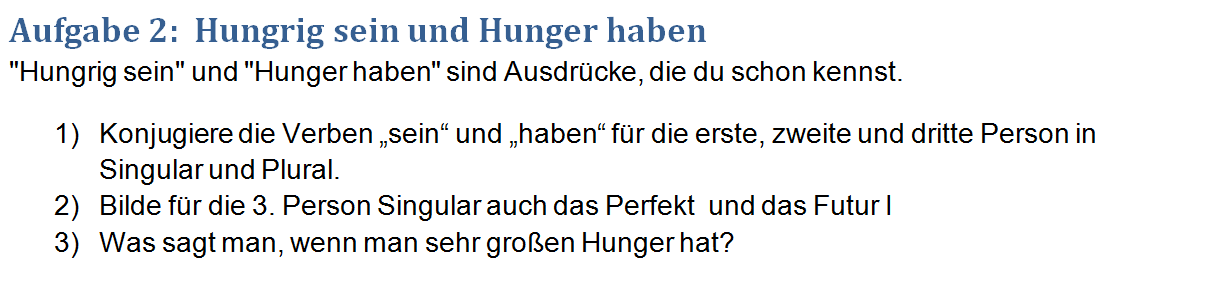

In jeder Stunde würde ich es anstreben wollen, den Schüler_innen auch passend zu einem Thema Grammatikregel und grammatikalische Besonderheiten beizubringen, die sie im späteren Alltag tatsächlich gebrauchen können, da sie auch im Zielland für die Kommunikation notwendig sind. Daher arbeite ich in Aufgabe 2 mit den Ausdrücken "Hunger habe" un "Hungrig sein". Ziel ist es, dass die Schüler_innen den Unterschied dieser beiden Aussage erkennen, indem sie sich an die unetrschiedliche Verwendung der Verben "sein" und "haben" zurückerinnern und beide Verben auch zu Übungszwecken jonjugieren. Sie haben die Möglichkeit, sich Notizen zu machen, bevor die Aufgabe im Plenum besprochen wird. Da an dieser Stelle kein eigenes Produkt erstellt wird oder die Schüler_innen die Chance haben, schöpferisch tätig zu sein, würde ich die Aufgabe kurz halten und danach wieder etwas kreativeres behandeln, um Abwechslung im Unterricht bieten zu können.

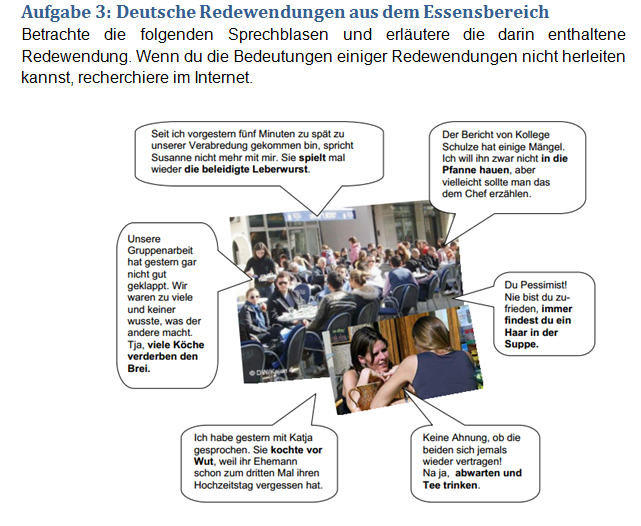

Auch Aufgabe 3 soll sehr alltagspraktisch sein. Hierbei geht es um die Aussagen, die jedem Fremdsprachenlerner das Genick brechen, wenn er sich in der Zielkultur selbst aufhält und an die REDEWENDUNGEN UND SPRICHWORTE gewohnt ist. Redewendungen blieben unverständlich, selbst wenn man sie wortwörtlich und eins zu eins übersetzt. Ich bin der Asicht, dass ein hoher Lernerfolg erzielt werden kann, wenn man Sprichworte zuvor nicht erklärt bekommt, sondern sie sich selbst erarbeitet. Ich bin sicher, dass bei der ein oder anderen Redewendung, auch geschmunzelt wird, wenn deutlich wird, dass es längst nicht ausreicht, das nötige Vokabelwissen zu haben, um solche interkulturellen Gegebenheiten verstehen zu können.

Die Schüler_innen erhalten die Möglichkeit, die Kommentare zu erst zu lesen und sie dann mittels Webrecherche auseinander zu nehmen. Sie sollen zuerst durch Nachlesen versuchen, den Inhalt zu verstehen. Das kann auch in Partnerarbeit erfolgen, wo sie sich auch verbal mit den anderen Lernenrn austauschen können und SPRECHEN durchaus erlaubt ist. Die Aufgabe soll in erster Linie spaß bringen und den "AHA-Effekt" auslösen.

zu Aufgabe 4: Über das typisch deutsche Essen

Hier sind drei Gerichte abgebildet, die gerne und recht oft in Deutschland gegessen werden.

Stelle dir vor, du warst eine Weile in Deutschland und möchtest deinen Freunden zu Hause nun eines dieser Gerichte beschreiben und dabei auch erklären, wie man es zubereitet. Recherchiere das Rezept im Internet und arbeite eine Beschreibung der Zubereitung in 5 bis 6 Sätzen aus. Gib auch an, warum du das Essen bestellen würdest oder warum nicht.

Ich habe diese Aufgabe dergleichen gestaltet, weil es den Lernern die Möglichkeit einräumt, selbst zu entscheiden, welches dieser Essen sie mögen. Das Kriterium, Freiraum zu lassen, sehe ich damit als erfüllt an. Man spricht ja bekanntlich lieber über die Dinge, die man mag und die einem wohlbekannt sind. Die Lerner_innen sollen etwas mehr Kenntnis über essensspezifische Begriffe rund um das Kochen erhalten und sich damit auseinandersetzen welche Begriffe damit im zusammenhang stehen. Man könnte optional auch kleine Vokabelhilfen hinzu reichen, obwohl ich die Webrecherche für geeignet genug halte, um alle wesentlichen und von den Lernern gewünschten Informationen zu erhalten. Die Aufgabe konzentriert sich auch hierbei v.a. am Sprechen und kommunikativen Austausch basierend auf einer kurzen Schriftlichen Ausarbeitung in wenigen Sätzen über das favorisierte Gericht. Im letzten Aufgabenteil wird eine Positionierung gefordert, also warum man etwas mag und bevorzugen würde oder warum viellicht dies auch nicht der Fall ist.

Beim Erstellen der Aufgaben selber, war es mir wichtig, ein Thema zu wählen, was allgegenwertig ist und worüber man herausfinden kann, was die Lerner bereits wissen und was sie gern noch erfahren würden.

Im gemeinsamen Austausch, auch bei der Aufgabenpräsentation sollen die kommunikativen Fertigkeiten trainiert werden, die kombiniert werden mit dem Schreiben und Lesen kleinerer Texteinheiten. Die Lerner_innen bekommen die Gelegenheit eigenständig und autonom Lösungen und Antorten zu den Fragen und Aufgaben zu finden. Dabei soll immer der Bezug zur fremden (deutschen) Kultur hergestellt werden, wofür authentisches Material ausgewählt wurde. Ich habe diese Aufgaben bereits mit meinen eigenen Sprachkursschülern im Sprachstudio bearbeitet und festgestellt, dass der direkte Bezg um Alltag das Interesse weckte.